- Details

- Zugriffe: 58

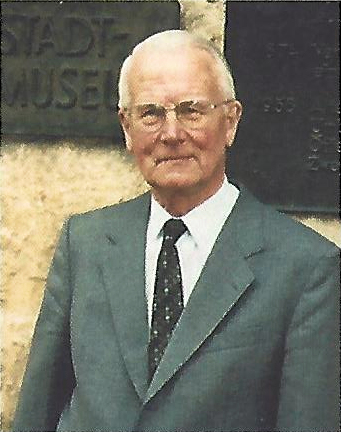

Josef Wohlschlager (1924 – 2013)

Er wurde der „grüne Vater der Stadt Sindelfingen“ genannt. Von 1956 bis 1989 war er Leiter des Gartenamts. Er starb 2013 im Alter von 89 Jahren. Sein Name und seine Werke bleiben unvergessen.

Werdegang

Josef Wohlschlager wurde im oberbayrischen Speckbach am Chiemsee geboren. Er absolvierte seine erste Lehre bei der Post, war im Zweiten Weltkrieg Flugzeugführer und betrieb nach 1945 eine Holzdrechslerei. 1947 sattelte er auf die Gärtnerei um. Er studierte an der Lehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau in Weihenstephan, lernte dort Adolf Haag kennen und arbeitet nach 1953 im Stuttgarter Büro des Gartenplaners zum ersten Mal auch an Projekten für Sindelfingen wie der Anlage des Klostergartens.

Der damalige Oberbürgermeister Arthur Gruber holte Josef Wohlschlager 1956 nach Sindelfingen und übertrug ihm die Leitung des neu geschaffenen Gartenamtes. 1957 heiratete Josef Wohlschlager Hanneliese Buttschardt, eine Blumenbindemeisterin aus Biberach und legte 1960 seine Diplomarbeit zum Thema „Park am Gansackerweg“ (heute Dronfieldpark – der Autor) vor.

Er ließ Alleen von Bäumen entlang den Straßen an den Stadteingängen pflanzen: z.B. Wildkirschen, die im Frühjahr herrlich weiß blühen und im Herbst eine wunderbare Laubfärbung zeigen, er gestaltete den Park an der Stadthalle und schuf die Anlage an der Stelle der ehemaligen Seemühle am Klostersee. Wenn die zahlreichen japanischen Kirschbäume im Frühjahr blühen, sind sie eine große Attraktion in unserer Stadt und werden bei Hochzeitsphotos besonders gerne als Hintergrund genutzt. Behutsam hat er auch den Alten Friedhof im Herzen von Sindelfingen zu einem Ort der Besinnung umgestaltet. Damit gewann Sindelfingen den Ruf einer grünen Stadt.

Gegensätze: Der Serenadenhof und der Berliner Platz

„Ein Garten braucht starke und feste Formen“ und „der Gestalter des öffentlichen Grüns kann beileibe nicht tun und lassen, was ihm gerade einfällt, oder auch nicht einfällt. Parkanlagen sind ja nicht nur zum Selbstzweck da, sondern sie haben Aufgaben. Die Schwerpunkte müssen gut verteilt sein und für jede Lage muss eine charakteristische Lösung gesucht werden!“

Das Paradebeispiel dafür ist seine erste Arbeit in Sindelfingen. Auf dem Herrenwäldlesberg hat er die Parkanlage Stück für Stück gestaltet. Mit Hammer und Meißel haben die Leute vom Gartenamt eine Mauer nach der anderen gesetzt, sobald die Stadt wieder ein Grundstück erworben hatte. Adolf Haag, sein Lehrmeister, der in der Nachkriegszeit zu den bedeutendsten Gartenplanern gehörte, stand Pate. Aus Stuttgart holte Josef Wohlschlager Statuen, die einst auf den Gesimsen des im Krieg zerstörten Neuen Schlosses gestanden hatten, und ließ sie auf dem Herrenwäldlesberg aufstellen. Die Statue des Flussgottes Rems wurde später der Gemeinde Remseck geschenkt. Die übrigen Statuen wurden seitdem von Vandalen bis zur Unkenntlichkeit zerstört.

Wie Josef Wohlschlager seine Maxime umgesetzt hat, wird an zwei Beispielen deutlich. Praktisch zugleich entwickelte das Gartenamt die Konzepte für den Serenadenhof hinter dem Alten Rathaus und für den Berliner Platz auf dem Goldberg, der 2004 sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Die Unterschiede könnten kaum größer sein. In der Altstadt hinter dem historischen Rathaus ein lauschiges Plätzchen mit geschwungenen Linien und einem Brunnentrog, den Josef Wohlschlager in Herrenberg gefunden und selbst gekauft hat. „Der Stein ist sicherlich 400 Jahre alt, der Entwurf von Heinrich Schickhardt“. Den Trog hat er zunächst als Leihgabe der Stadt überlassen, bis das Rathaus ein Machtwort sprach und dem Gartenamtsleiter das Geld - damals 500 DM - überwies. Josef Wohlschlager, der im Garten eine ganze Sammlung von Kleindenkmalen wie Grenzsteine, eine Stein-Miste und sogar eine Abortgrube aus dem alten Wurmbergquartier besitzt, hat im Ruhestand das Rad zurück gedreht und der Stadt den Brunnentrog wieder abgekauft. Als Vorbild für diesen Platz in der Altstadt, der Kulisse für das Sommertheater geworden ist, hat Josef Wohlschlager japanische Gärten genommen.

Resolut in die Moderne ist der Gartenamtsleiter 1957 dagegen beim Entwurf für den Berliner Platz gegangen. Waschbeton, an Ort und Stelle gegossene Platten, ein Doppeltrog, Platanen als Blickfang und zwei Reihen von Pyramiden-Eiben. „Wir waren damals ganz süchtig nach allem, was modern war. … Es war damals keine Preisfrage, weil Natursteine damals noch erschwinglich waren, die Brüche in Ehningen und Magstadt noch produzierten. Aber zum neuen Stadtteil passen die aufgelösten Strukturen mit versetzten Flächen in modernem Material.“

Begrünte Dächer und der Aibachgrund in Darmsheim

Dicht an der Natur bleiben, Vorhandenes aufgreifen unterstützend hervorheben, davon ließ er sich leiten bei seinen Planungen. Aber ganz abhold war er auch dem Experiment nicht, doch auch dabei war die Pflanzensoziologie sein Wegweiser. Früh schon hat er die Idee der begrünten Dächer umgesetzt: „Damals gab es noch wenig Erkenntnisse und schon gar keine Literatur“.

Das Wort Ökologie mag für manchen noch ein unbekannter Begriff gewesen sein, als Josef Wohlschlager ganz selbstverständlich seinen Planungen ökologische Zusammenhänge zugrunde legte an die Tierwelt, an die geologischen und hydrologischen Beschaffenheiten. Dem künstlerisch geschulten Auge des Landschaftsentwicklers sind harmonische Farbkonzepte zu verdanken.

Besonders am Herzen lag ihm die Entstehung des Aibachgrunds in Darmsheim, jenem Ort, der ihm zur neuen Heimat geworden war. „Wir haben mit einem Bagger geschafft wie die Bildschnitzer“, sagte er zum 25. Geburtstag des Aibachgrunds über dessen Umwandlung vom Steinbruch zur Parklandschaft.

Auszeichnungen für sein Lebenswerk

Schon 1983 erhielt er den Hans-Bickel-Preis der Fachhochschule Weihenstephan und 1989 die Goldene Verdienstmedaille der Stadt Sindelfingen. Der Bund der Deutschen Landschaftsarchitekten zeichnete ihn 1993 für sein Lebenswerk aus, und 1996 bekam er für seine Staudenbeete die Foerster-Medaille.

Im Ruhestand

Josef Wohlschlager trat 1989 in den Ruhestand. Auch nach seiner Pensionierung war er in Fachkreisen aktiv, veröffentlichte das Buch „Unser Garten meisterlich bepflanzt“ und war regelmäßiger Autor in Zeitschriften wie „Gartenpraxis“.

Ehrenamtlich arbeitete er weiter für seinen Stadtteil Darmsheim, wo er sich auf der Hornsteige sein Heim geschaffen hatte. Von ihm stammte ein erster Entwurf für die Nordumfahrung. Er hat auch den Plan für die Außenanlagen des Darmsheimer Kindergartens und die Friedhofserweiterung am Aidlinger Weg geliefert.

Einen nostalgischen Blick auf die Vergangenheit hatte der damals 80-jährige dennoch: „Es ist schade, dass heute fast niemand mehr schöne Trockenmauern bauen kann.“ (Er dachte dabei vermutlich an die schönen Trockenmauern, die der Potsdamer Gartengestalter Hermann Mattern für die 3. Reichsgartenschau 1939 auf dem Stuttgarter Killesberg geschaffen hatte und die bis heute höchste Anerkennung finden (Anmerkung des Autors).

Im Ruhestand hatte er sich auf der Liste der Freien Wähler für den Sindelfinger Gemeinderat, den Darmsheimer Ortschaftsrat und den Böblinger Kreistag engagiert. 1994 wurde er in allen drei Ämtern wiedergewählt, zog sich aber 1999 aus der aktiven Kommunalpolitik zurück.

Dieser Aufsatz geht auf zwei Artikel in der SZ/BZ zurück, die ihm Peter Bausch und Sibylle Schurr zu seinem 80. und 85. Geburtstag gewidmet hatten. Das Foto ist von Herrn F. Stampe.

Auszüge aus diesen Texten wurden zusammengefasst und geringfügig ergänzt von Dr. Alfred Hinderer, Heimatpfleger im Schwarzwaldverein Sindelfingen.

- Details

- Zugriffe: 116

Eugen Schempp (1913 - 2003)

Er wurde als Sohn des Finanzsekretärs Karl Otto Schempp und seiner Ehefrau Anna, geb. Kimmich in Münsingen geboren. Von Seiten seines Großvaters und seiner Mutter war er aber ein echter Sindelfinger. Das Elternhaus stand im „Seemüllers Gässle“. Ab 1922 ging er in die Realschule und dann aufs Reformrealgymnasium auf dem Goldberg. Sein Schulkamerad und lebenslanger Freund war Karl Heß, der spätere Böblinger Landrat. Nach dem Abitur 1931 studierte er das Fach Geodäsie an der Technischen Hochschule in Stuttgart und schloss es 1935 als Dipl. Ing. des Vermessungswesens ab. Dann kam der Krieg, aus dem er 1945 zurückkehrte.

Er begann 1947 seinen Berufsweg an der Sindelfinger Außenstelle des Staatlichen Vermessungsamts Böblingen und leitete diese ab 1948. 1952 wurde er Leiter des Staatlichen Vermessungsamts Böblingen. In diese Zeit fiel der Wiederaufbau der Städte nach den Kriegszerstörungen, dann die Erweiterung der Städte und Gemeinden und die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur und der neuen Industriegebiete. Am Ende seiner Berufsjahre ging er 1975 als Oberregierungsvermessungsdirektor in den verdienten Ruhestand.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit hatte er sich immer mit der Archäologie, der Geschichtsforschung und der Denkmalpflege beschäftigt. Er widmete jetzt im Ruhestand seine Zeit diesen Themen. Er baute 1958 das Sindelfinger Stadtmuseum auf und war bis 1989 sein ehrenamtlicher Leiter. Aus Grabungs- und Abbruchfunden bei Straßen- und Häuserbauten zog er archäologische Erkenntnisse und verband sie mit wissenschaftlichen Untersuchungen, um zu historischen Aussagen zur Siedlungs- und Stadtgeschichte zu kommen. Die Funde sind im Stadtmuseum ausgestellt, darunter Nachgeburtstöpfe, die in den Kellern der Altstadthäuser in reichlicher Zahl gefunden wurden. Mit Hilfe von dendrochronologischen Untersuchungen in Zusammenarbeit mit der Universität Hohenheim gelang die Datierung der Altstadthäuser und damit ihre zeitgeschichtliche Erforschung. Damit ist Sindelfingen Vorreiter und Meilenstein der modernen Bau- und Hausforschung in Deutschland. Der „Sindelfinger Eichen-Baumringkalender“ ist einzigartig. Er umfasst die Zeit zwischen 1380 und 1430 mit zwei auffälligen Signaturen in den Jahren 1393-1398 und 1416-1421.

Seine Aufarbeitung der Stadt- und Häusergeschichte war ein enormer Vorteil, als in den 1960er Jahren die Gefahr bestand, dass die Altstadt „saniert“ das heißt großflächig abgerissen und mit modernen Terrassenhäusern neu bebaut werden sollte. Eine Bürgerinitiative stellte sich damals dem Abriss in den Weg und hatte Erfolg dank den Ergebnissen seiner Arbeit, seiner Öffentlichkeitsarbeit und auch dank dem jetzt erwachenden Interesse der Stadt an ihrer Geschichte. Er untersuchte und dokumentierte die Häuser des Wurmbergviertels, bevor es für das Warenhaus „DOMO“ endgültig verschwand. Und er setzte durch, dass das baugeschichtlich einmalige Firstsäulenhaus an der Oberen Vorstadt nicht einfach abgerissen sondern an die nördliche Stadtmauer versetzt wurde. Heute ist die historische Altstadt ein großartiges Juwel und Anziehungspunkt für die Bürger und die Besucher der Stadt. Ohne Eugen Schempp wäre das nicht möglich geworden. Er wurde dafür zur 500 Jahrfeier des Alten Rathauses im Jahr 1978 vom Gemeinderat mit der Ehrenplakette der Stadt ausgezeichnet.

In den 1980er Jahren gehörte Eugen Schempp zu den Initiatoren und Mitbegründern des „Stadtgeschichtlichen Wegs Sindelfingen“. Dieser war eine Initiative des Schwarzwaldvereins Sindelfingen e.V. und der Stadt. Für die Bronzetafeln von Prof. Gebauer an den Altstadthäusern und die Begleitbroschüre lieferte er die Texte, mit denen die Besucher die Geschichte und Bedeutung der Gebäude erfassen können. Er war Autor zahlreicher zeit- und baugeschichtliche Artikel, darunter des Bands „Die Bauliche Entwicklung Sindelfingens vom Mittelalter bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts“ (1988). Eugen Schempp gehörte auch zu den Gründungsmitgliedern des Heimatgeschichtsvereins für Schönbuch und Gäu.

Eugen Schempp starb im Jahr 2003 kurz vor der Erreichung des 90. Lebensjahrs.

Eine ausführliche Würdigung aus Anlass seines 80sten Geburtstags schrieb Dr. Fritz Heimberger , Archivar im Kreis Böblingen, im Heft „Aus Schönbuch und Gäu“ 1993, Heft 3 Juli/September, Seiten 17 – 20; im Internet ist der Artikel zu finden unter:

https://gedbas.genealogy.net/person/show/1125931624