- Details

- Zugriffe: 241

Städtische Wanderwege

Städtische Wanderwege:

Eichhörnchenweg Rehweg Hasenweg Wildschweinweg Wilhelm-Ganzhorn-Weg Wolfgang-Schleh-Weg Waldbadepfad

- Details

- Zugriffe: 40

Stumpenquelle

1886 Verkauf der Stumpenquelle (Wasserrecht) an die Brauerei Leicht in Stuttgart Vaihingen

1950/60 Tägliche Abnahme von allen Quellen für die Brauerei ca. 2000 m³/Tag.

Die Brauerei Leicht besaß mehrere Quellen für das benötigte Wasser für den Brauerei Betrieb. Von der Stumpenquelle in Sindelfingen war die tägliche Abnahme ca. 400 – 500 m³. Nach starken Regenfällen brachte das Oberflächenwasser zu viel feinen Sand mit (Stubensandstein), so dass keine Abnahme möglich war. Der Sand konnte nicht herausgefiltert werden, selbst nicht mit modernster Technik.

2000 Rückkauf der Stumpenquelle durch die Stadt Sindelfingen

(Durch Aufgabe der Bierbrauerei, dort steht jetzt das Mercedes-Benz Global Training Center)

Das Wasserreservoir fasst ca. 250 m³ (Wasser fließt dauernd nach). Das Waldheim ist noch Abnehmer in geringem Umfang, sonst geht alles in den Goldbach und dann beim Daimler Tor 1 in die Schwippe.

2002 Die Wasserleitung ist noch bis zur BMW-Niederlassung in Vaihingen vorhanden.

- Details

- Zugriffe: 14

Grenzsteinweg an der Winterhalde Sindelfingen

Ein Spazierweg entlang der historischen Grenzsteine am Rande des Sommerhofentals

Die Stadt Sindelfingen hat in Zusammenarbeit mit der Initiative Kultur am Stift einen historischen Grenzsteinweg angelegt. Er erzählt von vergangenen Zeiten, in denen das Leben der Menschen sehr viel anders verlaufen ist als unser heutiges.

Der Spaziergänger oder Wanderer kann es heute meist nicht mehr sehen: Unsere Landschaft ist früher durch viele Grenzen durchzogen worden. Nicht nur Markungsgrenzen, sondern auch Zehntgrenzen oder Jagd- und Steuergrenzen hatten große Bedeutung. Sie alle waren früher durch präzise gesetzte Grenzsteine gekennzeichnet.

Die Markungsgrenzen waren sogar noch durch einen Graben, oft auch noch mit einem Zaun oder einem undurchdringlichen Verhau versehen. Dies zeigt, wie wichtig früher die Kennzeichnung und Erhaltung der Grenzverläufe genommen worden ist. Auch in Sindelfingen hat es deshalb immer eine Kommision gegeben, die in regelmäßigen Abständen die Grenzen und den Zustand der Grenzsteine kontrolliert hat. Dass dabei sogar Bürgermeister mitgelaufen sind, zeigt die Bedeutung dieser Überwachung.

Die Gründe dafür waren vielfältig:

- Markungsgrenzen sollten Handelsstraßen auf wenige Zugänge zur Stadt kanalisieren.

- Sie sollten unbefugten Vieheintrieb verhindern

- Sie sollten eine heimliche Holzabfuhr verhindern

Jagdgrenzen wiesen mit ihren Grenzsteinen z.B. auf bestimmte Adelsrechte hin, die bei Strafe beachtet werden mussten.

Der neu angelegte, mit drei Informationstafeln versehene Grenzsteinweg im Sommerhofental - am Waldgebiet Winterhalde entlang - soll von diesen vergangenen Zeiten erzählen. Um dieses Waldgebiet herum, das früher der Herrschaft Württemberg gehört hat und das nicht weit von der Sindelfinger Innenstadt entfernt ist, sind noch überraschend viele Grenzsteine stehen geblieben. Von ihnen sind einige sogar mehrere hundert Jahre alt.

Die Stadt Sindelfingen würde sich freuen, wenn Sie einmal diesen Weg, der am Waldrand des schönen Sommerhofentals entlang führt, besuchen würden. Die Informationstafeln geben ihnen viele weitere interessante Hinweise. Vielleicht verbinden Sie diesen Weg mit einer kleinen Wanderung in den gut erschlossenen Sindelfinger Wald hinein.

Stadt Sindelfingen

Baurechts- und Vermessungsamt

- Details

- Zugriffe: 38

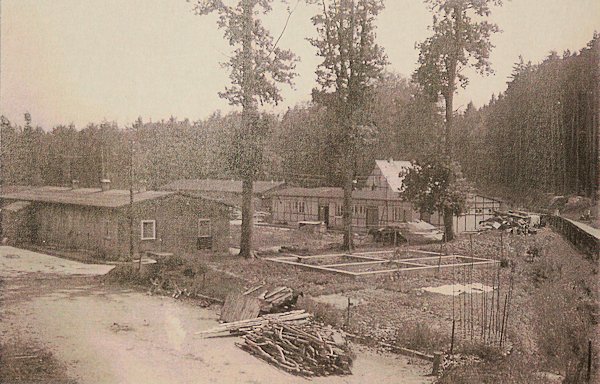

Bernet Wohnanlage

1946 befand sich in der Jahnstraße (heute Arthur-Gruber-Straße) bei der Gaststätte Keilbach eine Hinweistafel mit dem Text: „Zur Wohnsiedlung Bernet“.

Dort wurden nach dem 2. Weltkrieg 3 Wohnbaracken aufgestellt für die Unterbringung von Heimatvertriebenen. Außerdem wurde ein Wohngebäude für den Verwalter erstellt, welches auch noch für andere Zwecke, z.B. Besprechungen, Versammlungen usw. genutzt wurde.

Den damalige Verwalter nannte man auch den „Bernet-Schultes“.

Im Bernet zogen 1946 ca. 30 – 40 Personen ein, welche vorwiegend aus dem Sudetenland kamen. Die Eltern warn Jahrgänge ca. 1905 – 1910, die Kinder waren Jahrgänge ab 1940 – 1942 (Kriegskinder). Später zogen noch 2 – 3 sozial schwache Familien aus Sindelfingen in den Bernet.

Die Baracken im Bernet waren mit Strom versorgt.

Wasser musste am Brunnen geholt werden. Im Sommer gab es hin und wieder Schwierigkeiten, da einfach zu viel gebraucht wurde und nicht genügend da war.

Beheizt wurden die Baracken bzw. Öfen mit Holz. Für das Sammeln von Holz im naheliegenden Wald war ein Holzschein notwendig.

Toiletten waren in Form von Gruben da, welche entleert werden mussten.

Telefon war nicht vorhanden.

Wenn man einen Arzt brauchte, musste man zu Fuß nach Sindelfingen.

Die Lebensmittel-Versorgung erfolgte so, indem alles Benötigte auf einen Zettel geschrieben und zum Lebensmittelgeschäft Klett nach Sindelfingen gebracht wurde. Klett brachte dann die Ware anfangs mit dem Pferde-Fuhrwerk, später mit dem LKW (Holzvergaser) wöchentlich, immer samstags.

Später richtete Frau Jahn einen „Tante-Emma-Laden“ ein, so dass eine Grundversorgung im Bernet gewährleistet war.

Die Schüler mussten zu Fuß in die Schule in der Gartenstraße in Sindelfingen. Eine Wegstrecke betrug 5 km und dann wieder zurück. Später, Mitte der 50er Jahre mussten die Schulkinder nur noch 1,5 km in Richtung Vaihingen gehen. Ab hier fuhren sie dann mit dem Bus nach Sindelfingen. Die Fahrtkosten übernahm die Stadt Sindelfingen.

Ihre Freizeit verbrachten die Kinder und Jugendlichen im Wald mit Indianer-Spielen, Verstecke bauen usw. Aber auch Nützliches wurde getan, z.B. Sammeln von Waldfrüchten, Pilzen, Beeren usw. Manchmal besuchten auch Schulkameraden und Freunde aus der Stadt die Kinder und Jugendlichen im Bernet. Bei Spielen im Wald wurden ab und zu Brand- und Phosphor-Bomben (zum Teil noch scharf) sowie Stahlhelme und andere Kriegs-Utensilien gefunden.

Für die seelsorgerische Betreuung der evangelischen Bernet-Bewohner war die Frau von Pfarrer Hirzel zuständig.

Den katholischen Bernet-Bewohnern diente die naheliegende Bernet-Kapelle als religiöse Heimstatt.

Das Verwalter-Haus ist im Jahre 1961 abgebrannt, wurde aber wieder aufgebaut.

Die Baracke schräg gegenüber vom Eingang zur Bernet-Wohnsiedlung wurde abgetragen.

Die Fundamente auf der linken Seite zeigen, dass hier auch ein Gebäude stand.