- Details

- Zugriffe: 1

Storchenhaus

Bild: Dr. Alfred Hinderer / Gerhard Maus

Foto Privatbesitz

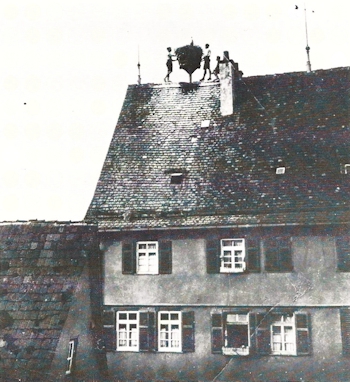

Auf dem Storchenhaus, Kurze Gasse 12, nistete noch in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts der Storch. Daher rührt sein Name. Das schöne Fachwerk ist besonders an der nördlichen Traufseite sehr ansprechend und dort im obersten Stockwerk und im östlichen Viertel noch weitgehend unverändert. Beachtenswert sind die zwei Holztafeln mit ausgestochenen Zierformen am Ostende des zweiten Obergeschosses.

Vor der Stiftsverlegung nach Tübingen 1477 gehörte das Hausgrundstück - obwohl in der Stadt liegend - zum Chorherrenstift. Das mächtige viergeschossige Haus mit einem hohen Renaissance-Sockelgeschoss und breiten Kellerabgängen wurde 1602 erstellt und diente bis etwa 1815 als Universitätskellerei. Der "Keller" hatte die Aufgabe, die der Tübinger Universität zustehenden Natural- und Geldabgaben aus den sehr zahlreichen dazu verplichteten Grundstücken in Sindelfingen und Umgebung einzuziehen und zu verwalten.

Von 1815 bis 1878 war das Haus in privater Hand und wurde zum Zentrum des Sindelfinger Garnhandels. Kaufleute aus Stuttgart und Esslingen mit Namen wie Neeff, Faber, Bardili und Sälzlen handelten hier mit Garnen für die vielen Sindelfinger Weber, die sich dabei oft verschuldeten.

1879 wurde das Storchenhaus von der Stadt erworben und seitdem sorgfältig renoviert. Es ist eines der eindrucksvollsten Häuser in Sindelfingen.

- Details

- Zugriffe: 2

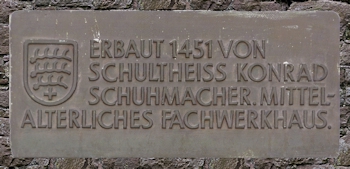

Haus Schuhmacher

Gegenüber der nördlichen Stadtmauer mit der Nummer Lange Straße 27 liegt das Haus Schuhmacher von 1451. Es hat den ältesten liegenden Dachstuhl in der Stadt. Der Bauherr Schultheiß Schuhmacher hatte damals mit dem Westgiebel die Grenze gegen die Universitätsscheuer (später Universitätsgrundstück) überbaut. „Ginge … der Schultheißin Häuslein ab, es wäre über kurz oder lang, so soll es … nicht weiter gebaut werden, denn als … ihre Hofstatt geht“, stellten nachträglich nach des Schultheißen Tod die fünf Sindelfinger Untergänger 1462 fest. Das Haus steht aber noch heute, und die Grenze wurde irgendwann angepasst.

- Details

- Zugriffe: 2

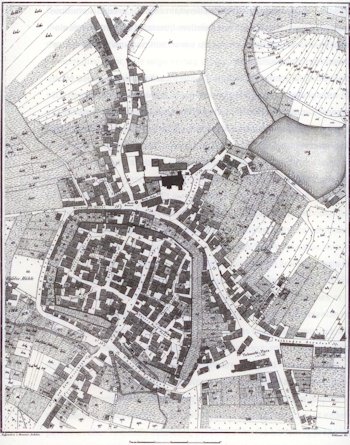

Grundriß-Tafel Altstadt

Bild: Stadtarchiv

Sie zeigt die südlich des Stiftsbezirks am Hang gegen die Schwippe gelegene Altstadt. Gegründet wurde die Stadt 1263 durch Graf Rudolf, genannt Scherer, aus der Herrenberger Linie der Pfalzgrafen von Tübingen zwischen dem Stiftsbezirk und einer südlich am Wettbach gelegenen dörflichen Siedlung. Die Lange Straße als Hauptstraße verband – zweifach gebrochen – ehemals das Untere mit dem Oberen Tor. Ihr langer unterer Teil ist auf den außerhalb der Stadt stehenden Kirchturm ausgerichtet. In der Nordostecke der Stadtmauer stand der Alte Turm, auch Diebsturm genannt, in der Südostecke der Neue Turm. Das erste städtische Gebäude des nur 4 ½ Hektar großen Städtleins war – soweit heute bekannt – die Badstube, der erst 1478 das Rathaus folgte. Die "Burg" in der Südostecke hat ihren Namen vermutlich nach dem 1351 genannten Fronhof. An ihn erinnern die Untere und die Obere Burggasse. Als Teil der dörflichen Siedlung bestand er wohl schon vor der Stadtgründung und wurde dann in die Stadt einbezogen. Damit wäre auch das Vorspringen der Stadtmauer nach Südosten erklärt.

- Details

- Zugriffe: 5

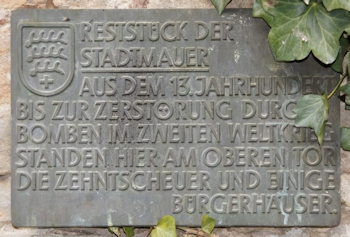

Stadtmauer

Bild: Stadtarchiv Sindelfingen

Das Stück der nördlichen Stadtmauer östlich der Langen Straße ist das größte erhaltene Teilstück der ehemaligen Stadtbefestigung. Bis zu ihrer Zerstörung durch Bomben im Zweiten Weltkrieg standen hier am Oberen Tor die Universitätsscheuer, das mit einer Altane versehene Haus von 1698 des Büchsenschmieds Johann David Renner und zwei weitere Anwesen. Der weitere Verlauf der nördlichen Stadtmauer nach Osten und die Grundrisse des Diebsturms sowie die Konturen des Oberen Tors sowie des Unteren Tors sind mit roten Buntsandsteinen im Straßenpflaster eingelassen.

Ein Stück der südlichen Stadtmauer mit einem Törchen wurde an der Unteren Vorstadt bei Abbrucharbeiten wieder freigelegt. Weitere Fundamentreste wurden bei Bauarbeiten an der Turmgasse gefunden. Ein weiteres Stück mit Maueröffnungen ist hinter dem ehemaligen Badhaus erhalten.

- Details

- Zugriffe: 4

Warenhaus DOMO

Bild: Stadtarchiv Sindelfingen

Bild: Stadtarchiv Sindelfingen

Das 1972 nach den Plänen der Professoren Kammerer und Belz fertiggestellte Gemeinschaftswarenhaus DOMO steht nach Form und Größe im Gegensatz zu dem reizvollen, fein gegliederten Stiftsbezirk und beeinträchtigt die Sindelfinger Stadtsilhouette empfindlich.

Für seine Errichtung wurde das Viertel zwischen der Wurmbergstraße, der Oberen Vorstadt, der Hirsauer Straße und der Maichinger Straße abgebrochen.

Vorher führte das Landesdenkmalamt dort eine größere Ausgrabung durch. Bei dieser kam eine vom 11. bis zum Ende des 15. Jahrhunderts bewohnte und am Schluss mit einem Palisadenzaun umgebene Hofstätte zu Tage. Die Keramik-, Metall-, Holz- und Lederfunde aus dieser Grabung sind im Stadtmuseum ausgestellt.

Das DOMO war zu seiner Zeit ein innovatives Warenhaus. Aus vielerlei Gründen verlor es an Attraktivität, sodass die Ladenmieter sukzessive auszogen und das DOMO schließlich geschlossen wurde. Seitdem werden immer wieder Konzepte für eine erneute Nutzung gesucht.